ディスコース(discourse)は、言語学では談話、哲学・社会科学では言説と訳される学術用語のひとつだ。一般的な書籍で用いられるのは後者の言説が多い。たとえば、一昔前なら「ゆとり世代」、いまなら「Z世代」に対する語りが総じて「◯◯言説」と呼べる。ざっくりいえば、「ゆとり世代」や「Z世代」に対する語られ方やイメージのことを言説という。

ディスコースの捉え方

ここでいう言説も、哲学・社会科学で用いられる言説も、哲学者ミシェル・フーコーによる哲学用語から派生してきた。一方、言語学における談話では主に会話や文章といった「語り」そのものを指すことが多い。このように、ディスコースはさまざまな学問や社会時評などで言及される。そのため、ディスコースについて勉強しようと思うとそのややこしさに頭を悩ませると思う。少なくともぼくはそうだった。

では、ぼくはいま、ディスコースをどう捉えているか。ひとまず、「あらゆる記号的な言語・コミュニケーション実践」とかなりざっくり捉えている。この捉え方の念頭には、主に言語人類学や記号論、また政治哲学の特定の議論がある。ここでいう念頭に置いているとは学問的なお約束のことだ。そのお約束とは、基本的に人文系の学問における中心的な問いのことである。

- そもそも存在とはなにか(存在論・認識論)

- 論述・分析はどのように行うか(方法論)

- 社会をどうよくするか(他者論)

- どうよく生きるか(実存)

これらが組み合わせって人文系の学問は成り立っている。そう考えると、ぼくが捉えるディスコースはそもそも「◯◯学」といった考え方を相対的に捉えることが前提の考え方になる。

ぼくが思うに、特定の考え方に縛られず、自分で考えることにディスコース研究の面白みがある。だから、ぼくは非常にざっくりとした捉え方を採用している。もちろん、お約束を踏まえつつ。

とはいえ、この境地に至るまで労力も時間もかかった。自分で考えることが面白いと思うぼくとしては、ディスコースが気になる人にもぜひ自分から考えてもらえたらなとも思う。けども、少しはガイドめいたものがあるとその一足を後押しできる場合もあるだろう。そこでごく簡単に、ディスコースを談話と言説の二つの観点から捉える議論を紹介する。

ディスコース研究の射程

談話から捉えるディスコース

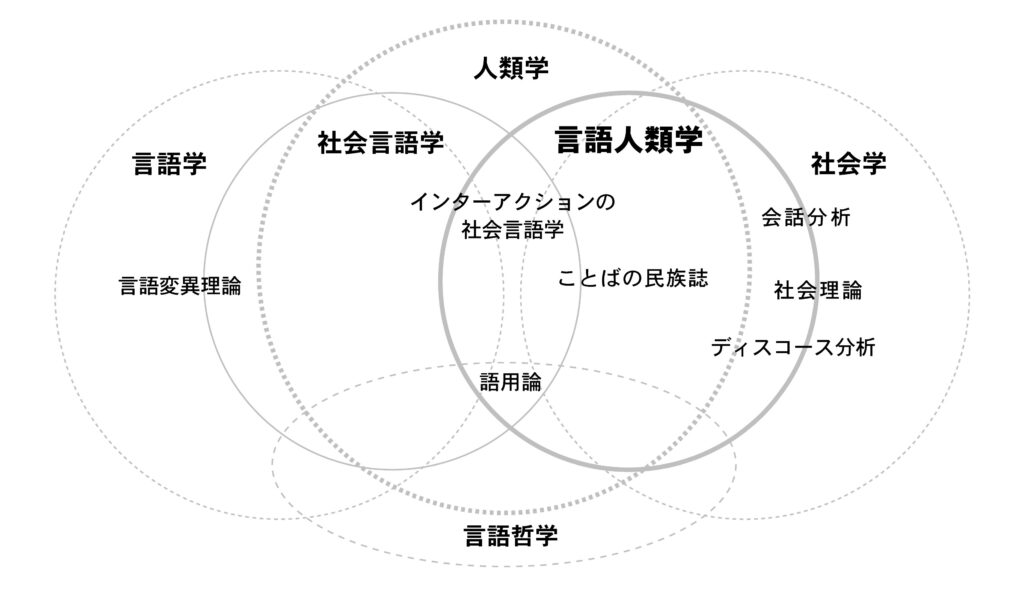

談話は、主に社会言語学、言語人類学、また一部の心理学で用いられることが多い。これらの分野では、語りを分析するための事細かな方法論を練り上げていることに特徴がある。実際、会話分析、談話分析、批判的談話研究など方法論そのものが専門分野ともなっている。個々の分野にもそれぞれの考え方、あるいはイデオロギーがあるが、ここではぼくが考える言語人類学の捉え方を簡単に紹介しよう。

言語人類学では「ことばは生き物である(living language)」という考え方がある。ぼくが理解するに、これは時間、場所、人が出会す連続的な世界観を表している。たとえば、ことばが交わされる「いまここ」には人が過ごしてきた生活・経験が関わっているし、そこには人間の心理的な感情も表れる。そのため、ことばが交わされる際には、複雑としか言いようがない「文化」が出会い、調和や不調和、あるいは連帯や対立が生まれていく。

ここでいう文化とは、ことばが用いられてきた過程そのものをさす。ことばが交わされる場・環境そのものや、その状況・文脈、人と人のやりとり(行為の連鎖、重複、交代など)、身体的な動作(まばたき、視線など)やジェスチャー、ことばそのものの記号的特徴(音、語彙、文法、メタファー、レトリックなど)、さらにこれらコミュニケーションの歴史的変遷(音、文字、概念など)も含めて、その過程に含まれる連鎖・反復を「文化」として捉える。

つまり、歴史的・社会文化的な産物としてことばを捉え、そのことばが紡がれる過程そのものこそが文化である。こうしたまなざしから広義の「ことば観」を問うことは次の言説の考え方ともつながる。

言説から捉えるディスコース

言説を理解する上で、フーコーの考え方を抑えておくとその後の展開もわかりやすい。フーコーの哲学は、言説分析という哲学であり、手法を生み出した。フーコー流の言説分析では、語られたことと同時に語られないことの差異を歴史的に見出す。

この考え方をざっくり捉えるのに、流行語をイメージするといいかもしれない。たとえば、「ゆとり世代」には「詰め込み教育が悪かった」とか、「ゆとりは勉強していない」という語りが増殖した反面、逆に「ゆとりは本当は充実した教育環境を享受できた」など、徐々に語られないもの、あるいは語りにくくなるものも生み出していく。言説分析では、こうした社会的に流布する語りの逆説を読み解き、そのメカニズムを考えるものだ。

以上のイメージをざっくり持ってもらえると、フーコーの哲学が理解しやすくなる。フーコーは膨大な歴史的な資料調査や芸術作品などの分析から、人間主体は時代的に枠づけられた存在であることを示した。これがいわゆる言説一元論と呼ばれるものである。それは、ある時代に生きる主体はそこで展開される言説内部に枠づけられているという全体論的思考とその外部には出られないという方法論的自覚をさす。要するに、あらゆる言説は人々をなんらかの形で縛り、その呪縛から人は逃げられない、というやや悲観的な議論ともいえる。しかしながら、フーコーが目指したのはむしろそうしたまなざしからの脱出であった。そこで鍵となるのが、言表と出来事という発想である。

言説分析では、語られたことと同時に語られないことの差異を歴史的に見出すと先ほど述べた。ここでいう語られたことが、言表(énoncé; エノンセ)で、その集積が言説(discours; ディスクール)と呼ばれる。言表は、ことばに限定されず、あらゆる出来事として生じるコト・モノとして理解する必要がある。有体にいえば、天使がいるのかいないのかといった思弁的なことばや概念の無限の解釈に堕するのではなく、むしろそうした語りが起きた出来事=コトにより、ことば=モノの状況をできる限り広げ、その状況が生じた条件をフーコーは問おうとした。こうした言表の束やその配置・分散によって編成されるのが言説である。

歴史的・時代的な全体性を志向しながら決してそれをすべて把握しきることはできないことがフーコーの言説概念には含意されていた。そのため、言語学が対象とするような言語形式・言語使用の水準に、フーコーの言表・言説概念は収まらない。一方、先ほど紹介した言語人類学的なことば観はフーコーの発想にも近い。こうしてぼくは談話も言説も包括してディスコースと捉えている。

おわりに

以上、かけ足で広義のディスコース観を紹介した。細かく調べると、ほかにもいろいろな考え方があるのでぜひ調べてみてほしい。ただ、ぼくは諸々考えた結果、この記事で記したようにディスコースを捉えるのがまずは妥当だろうと考えるようになった。さらにいうと、このディスコース観をもう少し発展的に捉える考え方も言語化できてきている。それはまたどこかで記事にするかもしれない。ではでは。