本記事では「自己責任」ということばの意味や歴史的変遷をたどりながら、その背後にある日本特有の文化的背景や社会構造を言語人類学の視点から読み解き、現代社会における「責任」の新たな捉え方を提供します。

イラク日本人人質事件から最近のコロナ禍まで、「自己責任」ということばは日本社会で繰り返し強い反応を引き起こしてきました。なぜこのことばはこれほど私たちの心を揺さぶるのでしょうか。その複雑な意味と文化的背景を解き明かす一助となることが、本記事の目的です。

この記事は、一般的な論点を整理しつつ、筆者の博士論文「自己責任ディスコースの言語人類学的研究 ─中東地域日本人人質事件を題材に─」の知見を踏まえて執筆しています。そのほかの関連記事は、こちらの #自己責任 タグからご覧ください。

「自己責任」とはなにか

「自己責任」の意味を整理する──多義性が生む誤解と混乱

まず、「自己責任」ということばが持つ複数の意味合いを見ていきます。このことばは、文脈によって様々な意味で使われますが、ここでは二つの主だった意味合いを挙げましょう。

- 選択への責任:

自身が行った選択や決定の結果については、自らが責任を負うべきであるという考え方。

例)「自分で選んだ道なのだから、自己責任だ」 - 問題への対処:

問題や困難に直面した場合、他者や社会に頼らず、自分自身の力で解決・対処すべきであるという考え方。

例)「転んでも自己責任。他人に助けを求めるな」

このように、「自己責任」は多義的であり、「自主性の尊重」といった肯定的な側面で使われることもあれば、「困っている人への冷淡さ(自業自得)」といった否定的なニュアンスで使われることもあります。実はこの多義性が、「自己責任論」をめぐる議論を複雑にしている一因です。

「自己責任」はどう言い換えられるか? 文脈で変わる3つの表現

次に、「自己責任」と似た文脈で使われる別のことばにはどのようなものがあるか確認してみましょう。

- 自業自得:

自分の行いが原因で悪い結果を招いたのだから仕方がない、という意味合いで使われます。特に、否定的な結果に対して「本人のせいだ」と非難するニュアンスを含むことがあります。「問題が生じても自分で対処すべき」という厳しい自己責任論と結びつきやすい表現です。

例)準備不足で試験に落ちた、不注意で怪我をしたなど - 「自分のことは自分でやれ」「甘えるな」:

他者に頼らず、自分の力で問題を解決すべきだ、という考えを示す際に使われます。自立・自律を重んじる価値観と関連して使われることも多い表現です。

例)「いつまでも親に甘えるな」といった叱咤激励や、「生活が苦しくても、まずは自分で努力すべきだ」といった意見 - 結果責任・当事者意識・自責思考:

ビジネスシーンなどで使われることばです。「他人のせいにせず(他責)、自分の問題として捉え(当事者意識・自責)、結果に対して責任を持つ(結果責任)」といった文脈で、主体性や責任感を示す意味合いで使われる傾向があります。

例)プロジェクトが計画通り進まなかった場合に、他者や不運な状況のせいにせずに、「自分の能力不足が原因だ」と捉え改善策を考えることなど

これらの類似表現は、「責任」という概念が持つ多面性や、それが個人と社会の関係の中でどのように捉えられているかを示唆しています。

「自己責任」を支える3つの基本的な考え方

最後に、「自己責任」という発想を支える根本的な論理や価値観を整理し、この概念を支えるいくつかの基本的な考え方を見てみましょう。

- 注意義務(危険の予測と回避):

個人は、行動に伴う危険を予見し、それを回避するよう注意する義務があるという考え方です。例えば、「危険だと分かっていたはずなのに敢えて行ったのだから、悪い結果が起きても自己責任だ」とい主張につながります。

例)天候が悪化すると予報されていたのに登山を決行した - 原因の所在(自己選択の結果):

問題の原因は、本人の選択や行動にあるとする考え方です。「自分で選んだことなのだから、その結果も自分で引き受けるべきだ」という論理の根拠となります。

例)自分で選んで就職した会社なのだから、待遇が悪くても文句は言えない - 結果への対処(他者に頼らない):

行動の結果として生じた不利益や損害は、他者や社会に頼らず、自分自身で引き受けるべきだという考え方です。「人に頼るべきではない」という主張に結びつきます。

例)病気や失業をしても、公的な支援に頼るべきではない

これらの考え方の背景には、近代社会における「自由と責任の原則」があります。個人には自由な選択が認められる一方で、その選択の結果に対しても責任を負うべきである、という価値観が根底にあると言えます。

「自己責任論」の変遷──いつから、どう使われてきたか?

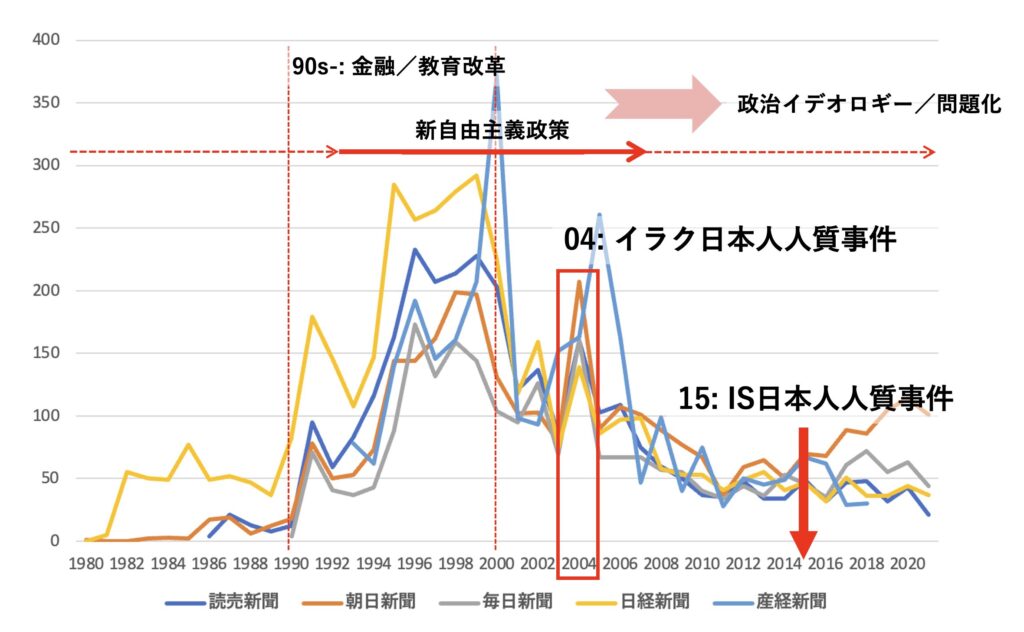

上のグラフは、主要な全国新聞における「自己責任」の使用数推移です。特定の時期に使用が急増しているのが分かりますね。「自己責任」は、いつ頃から、どのような出来事や社会の変化を背景に、これほど使われるようになったのでしょうか。その主な転換点をたどってみましょう。

主な転換点と社会背景──経済用語からさまざまな使用法に拡散

- 1980年代:経済用語としての登場

金融自由化や民営化(小さな政府化)の流れの中で、「自己責任」はまず経済・金融分野の専門用語として登場しました。「投資の結果は投資家自身が負う」という「自己責任の原則」が市場ルールとして語られ始め、まだ一般には馴染みの薄いことばでした。 - 1990年代:社会問題化と拡散の開始

バブル崩壊後の金融不安(証券会社の損失補填問題など)を背景に、「自己責任の原則」が社会的に問われ始めます。これを機に経済用語の枠を超え、様々な社会問題と関連付けて語られるようになり、一般への拡散が始まりました。 - 2004年 イラク人質事件:一般化・流行語化の決定打

「自己責任」が一気に社会に広まる決定的な転換点です。「危険地域へ自ら行ったのだから」という論調が広がり、強い批判(バッシング)も発生。流行語にも選ばれたことで、より広く言及されることばとなり、同時に批判的・懲罰的なニュアンスを強く帯びるようになりました。 - 2000年代以降:貧困・格差問題との結びつき

非正規雇用の拡大や生活困窮者の増加など、貧困や格差の問題が深刻化する中で、「自己責任」が頻繁に持ち出されます。社会構造の問題が個人の努力不足へとすり替えられる風潮が強まる一方、それへの強い反論も活発化しました。 - 2015年 IS人質事件:SNS時代の拡散と論争

SNSを通じて「自己責任」をめぐる議論が増殖・拡散。賛否両論が渦巻く中で、「自己責任」とは何か、その適用範囲はどこまでか、といった議論が散発的に生じてきました。

ことばの変容と社会意識──多義化する「自己責任」の背景

このように社会に広まる中で、「自己責任」ということばそのものの意味合いも大きく変容してきました。それは、私たちの社会や意識の変化と深く関わっています。

意味の変化:原則から規範へ、そして多義化

元々は経済原則を指す比較的中立的なことばでしたが、次第に「自分で招いた結果は自分で引き受けよ」「他人に頼るな」といった規範的・道徳的な意味合いを強めていきました。特に困難に陥った個人への批判や非難の文脈で使われることが増え、懲罰的なニュアンスも帯びるようになります。結果として、冒頭で見たように、肯定的な使われ方から否定的な使われ方まで、文脈依存性の高い多義的なことばとなりました。

社会意識との共鳴:「個人」の時代と無意識の受容?

なぜこのことばは、これほどまでに社会に受け入れられていったのでしょうか。一つの背景として、「個人」の自由な選択や生き方、「自分らしさ」が重視される個人化・多様化の時代潮流との共鳴が考えられます。

情報リテラシーや消費者としての権利意識の高まりも、「自分の判断には自分で責任を持つ」という考え方を、人々が無意識のうちに内面化していく素地となったのかもしれません。メディアやインターネットでこのことばに触れる機会が増えたことも、その流れを加速させたでしょう。

世界的な潮流と日本的文脈との混じりあいが生み出した特異な意味

しかし、人質事件などで見られたように、このことばが日本特有の「迷惑」意識など文化的な規範と結びついて激しいバッシングを生むとき、そこには単なる近代的な個人の責任論だけでは説明できない、複雑な様相が現れます。その詳細は後半のセクションで少し掘り下げます。

現代社会における主要な論点

「自己責任」ということばは、現代社会が抱えるさまざまな問題と結びつき、活発な議論や論争を引き起こしています。ここでは、特に重要な論点をいくつか見ていきましょう。

貧困・格差と自己責任

問題と論点:経済的な困窮や格差の拡大を、個人の努力不足や選択の結果、つまり「自己責任」と見なす風潮が根強くあります。

なぜ問題・論争に?

- 構造的問題の軽視:

高い貧困率(特に子どもの貧困)や、親から子へ貧困が連鎖する現実は、個人の努力だけで解決できない社会の構造的な問題です。自己責任論はこれら論点・現実を軽視する可能性があります。 - 社会的対策の阻害:

自己責任論が、構造的問題から目を逸らさせ、社会的な支援や格差是正策の必要性を弱めてしまうのではないか、という批判があります。 - 単純な二項対立の限界:

一方で、個人の選択や努力の意義も無視できないため、「自己責任か、社会構造か」という単純な二項対立を超えた視点が模索されています。

労働問題と自己責任

問題と論点:働き方の変化(終身雇用崩壊、非正規雇用拡大)に伴い、「自分のキャリアや生活は自分で守るべき」という自己責任の考え方が労働市場で強まっています。

なぜ問題・論争に?

- 個人的要因への矮小化:

非正規雇用者の不安定な状況や就職氷河期世代の困難などは、社会的・時代的要因が大きく影響しており、個人の能力や努力だけの問題に矮小化すべきではありません。 - 企業・社会の責任回避:

過労死やブラック企業の問題は、個人の働き方の問題だけでなく、企業や社会の責任も問われるべき課題ですが、「自己責任」がその責任を曖昧にする可能性があります。 - 社会的保護の阻害:

「自己責任」の強調が、労働者の権利保護やセーフティネットの整備といった、本来必要な社会的対応を遅らせるのではないかと懸念されています。

リスク社会における自己責任

問題と論点:予測困難でグローバルなリスクが増大する現代(リスク社会)において、そのリスクの結果責任を誰が負うべきか、という問いの中で「自己責任」が問われます。

なぜ問題・論争に?

- 過酷な適用範囲:

経済的な困窮だけでなく、個人の予測やコントロールを超えたリスクや困難な状況(例えば、自然災害の被災者や大規模事故の被害者)にまで「自己責任」が過酷に適用されてしまうことは問題視されています。 - 個人では防げないリスク:

情報リスク(ネット契約、フェイクニュース)や健康リスク(生活習慣病、感染症)など、個人の注意(自己責任)だけでは防ぎきれないリスクが増えています。 - パンデミックが示した限界:

新型コロナのパンデミックは、個人の行動だけでなく社会全体での対応(社会的責任・共同責任・国家責任)が不可欠であることを示し、「自己責任」だけでは限界があることを浮き彫りにしました。

日本人人質事件と自己責任

問題と論点:危険地域へ渡航した日本人が人質になった際、「自ら危険を冒したのだから自己責任だ」として、被害者自身や家族を非難する言説が繰り返し現れました。

なぜ問題・論争に?

- 被害者非難の倫理問題:

被害者を責めることへの倫理的な疑問や、国家と個人の関係とそれぞれの責任をどう捉えるのか、という根本的な問いを投げかけます。 - 日本的な「迷惑」意識との結合:

しばしば「国や社会に迷惑をかけた」という日本的な「迷惑」意識と強く結びつき、単なる結果責任を超えた激しいバッシングに繋がりやすい特徴があります。 - 過激化・尊厳毀損への懸念:

「自己責任」が極端に解釈され、被害者の尊厳を傷つけるような過激な言説(例:「自業自得だから見捨てろ」)まで現れることへの強い懸念があります。

新自由主義と自己責任のイデオロギー的な関係

問題と論点:市場原理を重視し「小さな政府」を目指す新自由主義的な考え方と、「自己責任」を強調する考え方は、非常に親和性が高いと指摘されています。

なぜ問題・論争に?

- 構造的問題の個人化:

新自由主義的な政策の下で「自己責任」が強調されることで、本来は社会全体で取り組むべき構造的な問題(格差、貧困など)が個人の問題へと矮小化され、政治的な解決から遠ざけられるのではないか、という批判があります。 - 「公助」後退への懸念:

「自助」の過度な強調が、セーフティネットとしての「公助」の役割を低下させるのではないか、という懸念も根強くあります。 - イデオロギーとしての機能:

自己責任論が、新自由主義的な社会・経済体制を維持・正当化するためのイデオロギーとして機能している側面があるのではないかと指摘されています(ただし、個人の自律性を重んじる考えは他の思想にも見られ、その結びつきは単純なものではなく、多角的な検討が必要です)。

言語人類学的研究で見出した「自己責任」の語られ方とそのカラクリ

なぜ「自己責任」ということばは、これほど私たちの心をざわつかせ、社会で大きな力を持つのでしょうか? 単なる意味の問題だけではありません。

ここでは言語人類学的なアプローチで、「自己責任」という「文字」そのものの使用実態を分析することで見えてきた、その語られ方の文化的パターンやレトリック、欧米文化圏との違いを読み解き、日本特有の自己責任のカラクリに迫ります。

日本特有?「迷惑」と結びつく語り方

日本の「自己責任」の語られ方で特に目立つのが、「迷惑」という規範との強い結びつきです。「他人に迷惑をかけないように、自己責任で対処すべきだ」といった言い方は、非常に多く聞かれます。これは、個人の行動を常に「周りの人との関係性」の中で捉え、和を重んじる日本的な文化を反映していると考えられます。

また、「あの人の立場なら、こうすべきだった」のように、相手の社会的役割(例:親として、専門家として)を引き合いに出して責任を問う語り方も特徴的です。このように、個人の内面よりも社会的な関係性や役割に重きを置く文化的パターンが、「自己責任」ということばの使い方にも表れているのです。

(※詳細な事例分析は別記事で紹介予定)

「自己責任論」は日本特有なのか? 欧米の「responsibility」との違い

日本で論じられる「自己責任論」はしばしば文化的に特有の現象なのかと問われてきました。必ずしもそうではありませんが、語源的な意味にまで遡ると、現代の言語コミュニケーションにも残る深層的な文化的相違が見えてきます。

たとえば、英語の「responsibility」は「応答する能力(response + ability)」が元の意味で、「自ら引き受ける(take)」もの、という能動的なイメージが強いことばです。スパイダーマンの有名なセリフ「大いなる力には大いなる責任が伴う(With great power comes great responsibility)」というフレーズに象徴されるように、責任は権利や力の自然な帰結として捉えられています。

一方、日本語の「責任」は「責めを負う任務」といった成り立ちを持ち、「責任がある」「責任を問われる」のように、やや受動的、あるいは外部から課されるものとして捉えられがちです。特に「あなたに責任がある」と言うときは、非難の響きを伴うことが少なくありません。この違いは、単なることばの違いを超え、個人と社会の関係をどう捉えるかという文化的な前提の違いを示唆しています。

(※語源や概念の詳しい比較は別記事で紹介予定)

ことばが隠すもの:「自己責任」のレトリック分析

「自己責任」ということばは、時に巧みなレトリックとして、非難や責任転嫁を正当化するために使われることがあります。

たとえば、「自己責任」という名詞を使うことで、問題が起きた複雑な経緯や背景を隠し、「結果だけが問題だ」と単純化してしまう効果があります。「失敗したのは自己責任だ」と言われると、なぜ失敗したのかというプロセスが問いにくくなります。

また、「自己責任だ」と主張する際に、「自由に選べたはずだ」「情報は十分にあったはずだ」といった前提が暗黙のうちに仮定されていることがよくあります。しかし、実際にはそうした前提が成り立たない状況(選ぶ自由がなかった、情報が偏っていたなど)でも「自己責任」が主張されることで、本来問われるべき他の責任(社会や組織の責任など)が見えにくくなってしまうのです。

(※具体的なレトリック分析は別記事で紹介予定)

矛盾をはらむことば:「自己責任」の複雑な構造

「自己責任」をめぐる語りがこれほど複雑なのは、「文字」としての「自己責任」に注目するとよくわかります。実はこのことばは、単独で使われることで文脈から切り離され、多くの矛盾した意味やイデオロギーを帯びてしまうのです。

たとえば、「自己責任」は個人の自由な選択を尊重するように見えながら、同時に「自由に行動した結果なのだから文句は言えない」として、行動を制限する効果もあります。また、個人の自律や「迷惑をかけない方がいい」など、普遍的な原則や規範として語られながら、実際には社会的弱者など特定の人々に偏って適用されやすいという矛盾も指摘されています(例:個人の失敗は自己責任、大企業の失敗は公的支援)。

表面上は合理的に見えても、その裏には強い感情(怒り、不安など)が隠れていたり、過去の行為への責任追及と未来への警告が混在していたりします。こうしたことばの多層性や矛盾を理解することが、「自己責任」ということばの力と危うさを見極める鍵となります。

(※あべこべな自己責任に関する詳細な分析は別記事で紹介予定)

「自己責任」をどう語り直すか?──現代日本の公共性

言語人類学的な分析で見えてきたのが「自己責任」の語られ方のカラクリでした。それは、単にことばの問題に留まらず、私たちが生きる社会のあり方、特に「公共性」や「責任」の捉え方そのものを問い直す必要性を示唆しています。ここでは、ぼくの研究が目指す、より本質的な論点への入り口をいくつか提示したいと思います。

「公的な自己責任」を問い直す──ことばに潜む文化イデオロギー

まず問われるべきは、日本社会の公的な場で語られる「自己責任」のあり方です。言語コミュニケーションの分析で見たように、それはしばしば「迷惑をかけてはいけない」といった日本特有の文化的な規範(言語文化イデオロギー)と強く結びついています。

この公的な自己責任観は、一見、社会の調和を保つように見えながら、時に同調圧力を生み、個人の尊厳や異質な他者を排除する力として働きかねません。この日本的な責任観を、私たちはどう相対化し、捉え直していくべきでしょうか。

(※文化イデオロギーと公共性の関係については別記事で詳述予定)

見過ごされた論点──戦後日本のネジレと私情

日本の文化規範と政治との関係を独自に読み解いた批評家が加藤典洋です。加藤は、著書『敗戦後論』で敗戦によって日本社会に生じた根深い「ネジレ」——価値観の転倒とその経験の忘却(詳細は後述の別記事)——を指摘し、それと同じネジレは「タテマエとホンネ」にもあることを著書『日本の無思想』で論じています。

ぼくはこのネジレの問題が、現代日本の自己責任論にも深く関わっていると考えています。

たとえば2004年のイラク人質事件における「自己責任」バッシングは、単なる個人の行動への非難に留まらず、リベラル派と保守派がそれぞれの「正しさ」から自己責任を論じるというものでした。ただ、加藤が論じたような、敗戦経験やタテマエとホンネの二重性、そして普遍性や集団性を重視する公的な思考では捉えきれない個人の「私情」 が複雑に絡み合う点、そしてどう現代社会で国家と個人の関係を結び直すかという論点は背景化されたままだったと考えています。

つまり、あの自己責任論は、戦後日本社会の構造的な「ネジレ」と、それを直視できない私たちの思考様式をも露呈させた象徴的な出来事でした。そして、その問題が問題として捉えられないまま、現代に至ってしまっただったのではないか、とぼくは考えています。

(※敗戦後論やタテマエとホンネと自己責任論との接続については別記事で詳述予定)

より深く調べる・考えるための参考文献・引用元リスト

自己責任論の歴史・社会的背景に関する文献

- 青山俊之(2024)『自己責任ディスコースの言語人類学的研究─中東地域日本人人質事件を題材に─』博士論文、筑波大学

自己責任論の言説史と中東日本人人質事件を中心に、言語人類学的視点から分析した包括的研究 - 桜井哲夫(1998)『〈自己責任〉とは何か』講談社現代新書

1990年代の日本社会において「自己責任」がどのように語られてきたかを分析した先駆的書籍 - 佐伯啓思(2004)『自由とは何か 「自己責任論」から「理由なき殺人」まで』講談社現代新書

イラク日本人人質事件直後に出版された、保守派知識人による自己責任論の分析 - Hook, G. D., & Takeda, H. (2007). “Self-responsibility” and the Nature of the Postwar Japanese State: Risk through the Looking Glass. The Journal of Japanese Studies, 33(1), 93-123.

戦後日本における「自己責任」概念の形成と国家との関係を分析した英語論文 - 内藤準(2009)「自由と自己責任に基づく秩序の綻び 「自由と責任の制度」再考」『理論と方法論』24(2)、155-175.

社会学的観点から自己責任の制度的側面を分析した論文

責任の哲学・倫理学に関する文献

- 小坂井敏晶(2020[2008])『責任という虚構 増補版』ちくま学芸文庫

責任追及の社会的機能と虚構性を哲学的に分析した著作 - 瀧川裕英(2005)「「自己責任論」の分析──魅力と限界」イラクから帰国された5人をサポートする会編『いま問いなおす「自己責任論」』新曜社、71-86.

イラク日本人人質事件を契機に「自己責任論」を哲学的に分析した論考 - モンク, ヤシャ(那須耕介・栗村亜寿香訳)(2019)『自己責任の時代 その先に構想する、支えあう福祉国家』みすず書房

欧米社会における「自己責任」の政治的イデオロギーを批判的に検討した著作 - アーレント, ハンナ(志水速雄訳)(1994)『人間の条件』筑摩書房

公的領域と私的領域、人間の条件(労働・仕事・活動)を考察した古典 - 田村均(2018)『自己犠牲とは何か―哲学的考察―』名古屋大学出版会

さまざまな場面で見られる自己犠牲のメカニズムを、日本人戦犯裁判の事例などを手がかりに、西洋近代哲学の枠組みを超えて哲学的に考察した書籍

日本の文化・社会構造に関する文献

- 井出里咲子・砂川千穂・山口征孝(2019)『言語人類学への招待 ディスコースから文化を読む』ひつじ書房

ことばと歴史・社会文化の関係を読み解く言語人類学の入門書 - 加藤典洋(2015)『増補改訂 日本の無思想』平凡社

「タテマエとホンネ」の使い分けが、実は戦後日本の自己欺瞞が生んだ新しい現象であり、敗戦経験や公と私の関係性をはじめとした日本の政治文化の根本を読み解く批評書 - 井上忠司(2007[1977])『「世間体」の構造 社会心理史への試み』講談社学術文庫

日本における「世間」概念と対人関係の構造を分析した古典的研究 - 中森弘樹 (2017)『失踪の社会学 親密性と責任をめぐる試論』慶應義塾大学出版会

現代日本における責任と親密性の関係を独自の視点から分析した著作

おわりに──より豊かな社会的対話を目指して

「自己責任」ということばは、時に私たちの思考の枠組みを固定し、複雑な現実を単純化してしまう危険性を持っています。しかし同時に、このことばが私たちの心を強く揺さぶるのは、それが個人と社会の関係、自由と責任のバランス、そして公共性のあり方という、人間社会の根源的な問いに触れるからでもあります。

言語人類学の視点から見えてくるのは、「自己責任」が単なる概念ではなく、戦後日本の歴史や文化、政治的文脈を織り込んだ複雑な「文化的記号」として機能しているという現実です。このことばを単に否定したり肯定したりするのではなく、その多義性や矛盾を理解した上で、より豊かな「責任」の語り方を模索していかなければならない。これが研究を経たぼくの基本姿勢です。

この記事が、「自己責任」をめぐる議論を深め、より建設的な社会的対話の一助となれば幸いです。