社会言語学は、「誰が、いつ、どこで、誰に、どんなことばを話しているのか」を問う学問である。つまり、社会言語学とは、社会におけることばの使われ方(方言、年齢、性別、職業など)やその多様さを調査・分析する学問だ。

本記事では、次のふたつの点から社会言語学の研究姿勢を紹介し1、さらに、主な3つの理論についても概説する2。最後には、研究分野として近しい言語人類学との違いについても簡単に紹介したい。

- ことばの多様さに目を向ける

- ことばの変化に目を向ける

- 言語変異理論:ウィリアム・ラボフ(W. Labov)

- インタラクションの社会言語学:ジョン・ガンパーズ(J.J. Gumperz)

- 語用論:スティーブン・レヴィンソン(S. Levinson)

社会言語学はココを見る! 言葉の多様性と変化

まず、社会言語学が捉える言語と社会との関係をふたつの点からまとめて紹介する。

- ことばの多様さに目を向ける

- ことばの変化に目を向ける

視点①:ことばの「多様さ(方言・年齢・性別など)」に目を向ける

社会言語学では、「なにを」話すのではなく、「どのように」話すのかにまず着目する。実は、一般的な言語研究では、「何語」を話しているのかとか、どのような「意味」や「意図」なのか、を中心に考える傾向があった。

ただ、研究対象を「言語」や「意味」だけに限ってしまうと、身振りや目線も含めて、どのような状況でなにをどう語ったのかがわからなくなってしまう。ことばが語られるのは多様な状況・文脈(よくコンテクストと一括される)ありきであって、「言語」というよりも、むしろ「コンテクスト」を中心に考えるのが社会言語学だ。

コミュニケーションが交わされるコンテクストは常に異なる。ただ、朝の「おはよう」やすれ違い様の「どうもー」のように、あいさつにも一定のパターンがある。社会言語学では、コンテクストに応じた多様なことばと社会が関係するパターンに着目する。

視点②:ことばの「変化(文脈・意味・規範など)」に目を向ける

コンテクストでことばは変わる。ただ、ことばが変わるということは、人々が言語と社会との関係を変えるということでもあって、その変化に抵抗する人もいれば、変化を起こそうとする人もいる。

ことばの変化に抵抗する顕著な例が、新しい表現を「ことばの間違い」とみなす考え方だ。もちろん、めちゃくちゃな言い方では、話者が思うようにことばは伝わらないし、「礼儀」といったお作法を無視すれば異端視される。ただ、それでも否が応でもことばは変わってしまう。

ことばは変わるだけではなく、「変えられていく」ものもある。たとえば、近代日本ではかつて「漢字」をなくす政治運動もあった。こうした現象は言語政策と呼ばれる分野として確立されており、グローバル化した社会の英語の推進など、さまざまな現象に関わってくる重要な問題系といえる。

こんなことを書きながらではあるが、ぼくが気にして使わないことばのひとつが「させていただきます」という表現だ。「させて」と「いただきます」でそれぞれ二重に敬語表現が用いられていて、過剰な表現だと思う。「いたします」でいいだろというのが率直な思いだ。ただ、これもきっとそのうち当たり前になっていくのかもしれない。そして、いずれ「敬語」表現としての意味は漂白されていくのだろう。

社会言語学の代表的な3つの理論をサクッと解説

「社会言語学」という名で学問がつくられていったのは、主に1970年代から80年代のアメリカとイギリスで、主に3分野に大別できる。以下、本記事でとりあげる主な理論と研究者をまとめる。

- 言語変異理論:ウィリアム・ラボフ

- インタラクションの社会言語学:ジョン・J・ガンパーズ

- 語用論:スティーブン・レヴィンソン(S. Levinson)

①言語変異理論(ラボフ):社会階層で変わることば

アメリカ出身のウィリアム・ラボフ(W. Labov)、またイギリスのトラッドギル(P. Trudgil)が中心となり、社会階層、性別、年代といった社会属性と言語使用との関わりを調査するのが言語変異理論である。ラボフの研究でとてもよく言及されるのが、ニューヨークの都市方言研究で、“park”や“car”といった[r]の発音調査である。調査によると、母音の後に用いられる[r]は、階層階級、労働者階級、下層/上層階級といった社会階層によって異なることが明らかになった。

この発見で重要なのは、人々が社会階層に応じて音韻レベルで無意識に言語を習得しており、言語は社会を映す鏡だという点である。ラボフの研究は、インタビューやアンケートを通して量的に調査が行われたもので、その後の社会言語学の科学的な研究方法の潮流をつくり出していった。

②インタラクションの社会言語学(ガンパーズ):会話にレンズを当てて解剖する

次のジョン・J・ガンパーズ(J.J. Gumperz)もアメリカで活躍した社会言語学者だ。ただ、ラボフが量的に言語とマクロな社会との関係を調査したのに対し、対照的にガンパーズはミクロな会話を質的に研究した。

たとえば、イギリスの社会生活のなかで、白人とインド・パキスタン系といった異民族間で生じてしまうコミュニケーションのすれ違いについて、実際の会話を録音調査した。両者は「同じ」英語を話していても、イントネーションの「違い」で解釈が異なり、誤解が生じていたことをガンパーズは発見した。

具体的な人々のやりとり(インタラクション)を調査する着目点として、会話の流れを読む暗黙知として機能する「コンテクスト化の合図」、複数言語話者が使用する言語を変える「コード・スイッチング」などがある。人々の無意識的なやりとりは無数にあり、その様子を一概に言語化することは難しい。だからこそ、実際のデータを中心にさまざまな観点から研究が行われ、研究手法としては「談話分析」として総称されるなかに、インタラクションの社会言語学の着目点が含まれることが多い。

③語用論:言語使用に関わる「視点」を読み解く

三つ目に紹介する語用論は、言語哲学者として知られるオースティン(J. Austin)、サール(J. Searle)、グライス(P. Grice)らによる「発話行為論」、またウィルソンとスペルバー(D. Wilson & D. Sperber)による「関連性理論」、さらにブラウンとレビンソン(P. Brown & S. Levinson)による「(イン/)ポライトネス研究」、あるいはヤコブ・L・メイ(Jacob L. Mey)による社会語用論とその系譜にある批判的談話研究がある。

語用論の位置づけは、前述したような言語哲学から言語学の主要分野である統語論・意味論との関係もあり、ある意味で社会言語学の3つの主要理論のなかで最もプリミティブなものと言えるかもしれない。それもあって、語用論とはなにかを一言で定義するのは難しいが、あえて大胆に言えば語用論は「言語使用に関わる認知的、社会的、文化的な視点」を中心とした学問である。視点を中心に据える語用論は、科学的な言語研究よりも、人文学的な言語人類学の考え方に近しい。

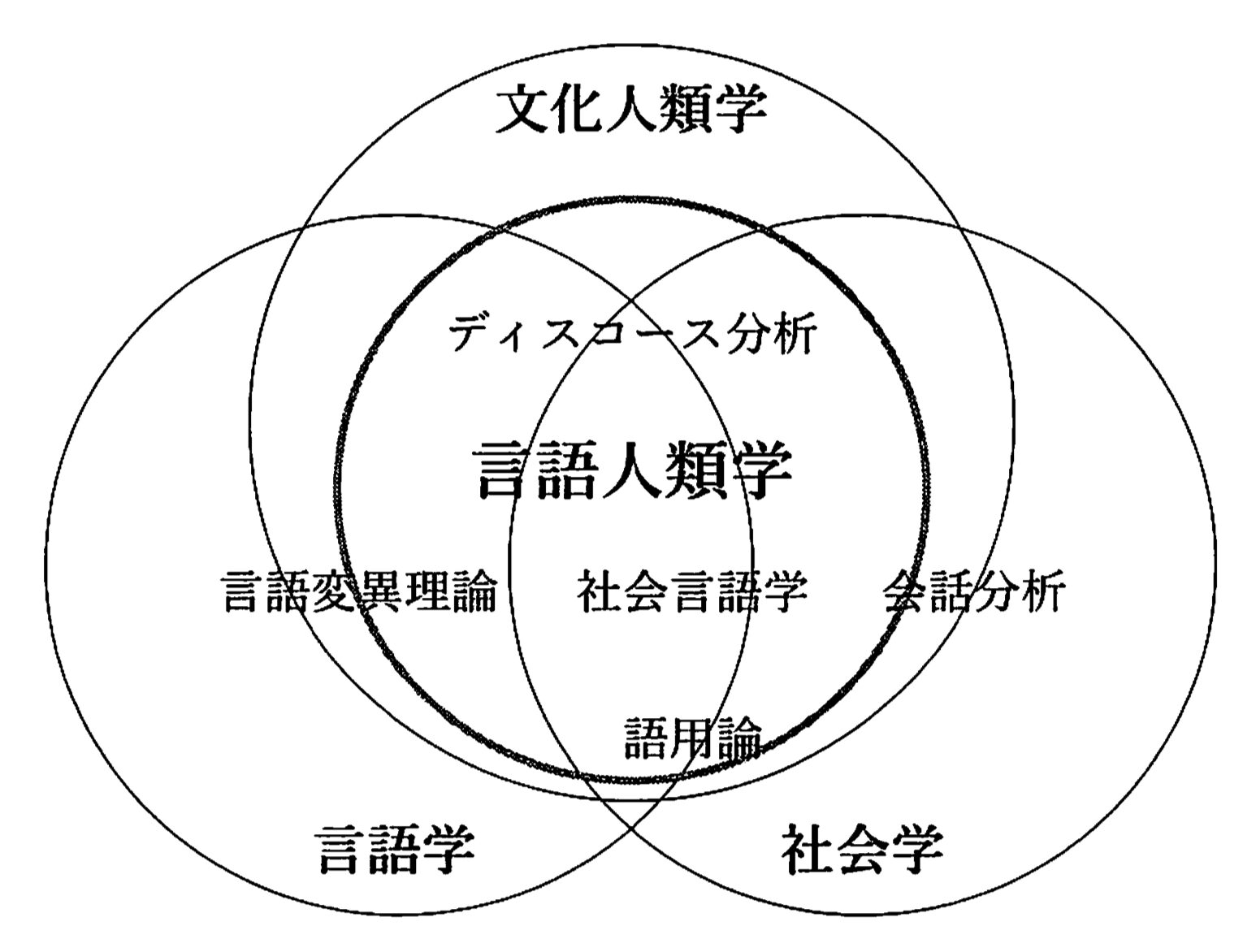

【発展編】社会言語学と言語人類学の違いとは?

ぼくは社会言語学の一分野である批判的談話研究から日本の自己責任研究を行い、その後、言語人類学から研究を進めた経緯を持つ。そこで最後に、社会言語学と言語人類学の違いについてまとめたい。

実は「同じ」だった? 重なる歴史を少し振り返る

社会言語学の3分野は1970年代に興っており、現在は言語人類学として括られるコミュニケーションを中心とした民族誌研究とも「同じ」ものとして扱われることもあった。その顕著な例が、インタラクションの社会言語学を興したガンパーズと、コミュニケーションの民族誌を行ったデル・ハイムズが1972年にまとめた論集“Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication(社会言語学の方向性:コミュニケーションの民族誌)”である。タイトルにある通り、社会言語学の目指す方向性として言語人類学が取り上げられている3。

ここが違う! 研究対象やアプローチの3つのポイント

フィールドワークを中心にする言語人類学の観点からそれぞれの違いを見ると、次の3点にまとめられる4。

- 社会言語学はアメリカやイギリス社会を中心にした分野である一方、言語人類学はありとあらゆる社会や地域を研究対象にする。

- ラボフ流の言語変異理論を中心に、階級、性、民族が普遍的に扱われる傾向があることに、言語人類学は懐疑的である。

- 社会言語学では、刻々と変容するコンテクストへの関心をやや欠いている。

要するに、社会言語学は欧米にて科学的な研究調査手法を中心に黎明期から学問の発展を遂げ、一方、言語人類学はフィールドワークを中心に質的な研究を中心に発展し、分野として確立していった。ことばが変わるように、学問も変わる。同じく、両者の違いは「ことば」の歴史として確かにあるものの、近しさもある。

言語人類学については、「意味、歴史、科学、総合」の4つの観点から次の記事で紹介しているので興味ある方はぜひこちらをお読みください。

おわりに:ことばと社会の関係を読み解く面白さ

社会言語学の世界を駆け足で巡ってきました。ことばが持つ多様性や変化の背景にある社会的な要因を探る、この学問の面白さを少しでもお伝えできていれば嬉しいです。

ぼく自身、社会言語学のレンズで多様なことばの実態を観察していると、普段何気なく使っていることばがいかに社会的な文脈に埋め込まれ、またそれによって自分自身がどう影響を受けているかを考えさせられることが多々あります。「それだよそれ!」と膝を打つ分析もあれば、「本当にそうか?」と立ち止まってしまうことも実はあります。

それでも、いや、だからこそと言うべきでしょうか。そんな自分の態度も含めて、社会言語学は、ことばを通して自分と社会の関係性を見つめ直すための、豊かで懐の深い視座を提供してくれると感じています。

ことばと社会の研究に一歩、また一歩と踏み入れると、わかりやすい答えを求めるのではなく、問い続けることの「面白さ」に次第に遊び心が宿ってくるのではないかと思うのです。この記事を通して、そんな社会言語学の魅力の一端に触れていただけたなら、これほど嬉しいことはありません。

- 社会言語学のふたつの姿勢は、佐野直子『社会言語学のまなざし』(三元社、2015年)を参照し、その一部を紹介した。この書籍は、大学1, 2年生向けにわかりやすい入門書となっている。 ↩︎

- 3つの理論は、井出里咲子ほか『言語人類学への招待──ディスコースから文化を読む』(ひつじ書房、2019年)を参照して紹介した。最後に紹介する社会言語学と言語人類学との類似性と差異もこの書籍で端的にまとまっており、そこを参照して本記事で紹介している。 ↩︎

- ほかにも、1973年に出版された『社会言語学の方法(Brigitte Schieben-Lange Soziolinguistik)』では、社会言語学の歴史を紹介するなかで、「北アメリカ」の「社会言語学」としてコミュニケーションの民族誌が紹介されている。そのなかには、地域として同じくくりで「イギリス」「フランス」「イタリア」「西ドイツ」の社会言語学が紹介されている。 ↩︎

- Duranti, A. “Linguistic Anthropology: A Reader 2nd Edition”(Wiley-Blackwell、2009年)による問題提起は、上述の『言語人類学への招待』(15頁)にてまとめられている。 ↩︎